望遠鏡の移設にあたり、駆動制御系などが一新されて、このサイズの望遠鏡と しては異例の速さで天体への指向ができる望遠鏡に生まれ変わりました。 これが 「かなた望遠鏡」 です。 かなた望遠鏡では、これまでに激変星やブラックホール天体、ガンマ線バースト、 活動銀河核などに対して、主に名古屋大で開発された TRISPEC (可視近赤外3色同時撮像分光装置)による観測が行われてきています。 一方、 かなた望遠鏡に最適化された HOWPol (一露出型可視広視野偏光撮像器)や 可視近赤外広視野同時カメラの開発も広島大で進められていますし、 高速速分光器の開発やより早く観測を開始するための望遠鏡制御システムの 見直しも行われており、観測設備はさらに充実する予定です。 また、GLAST打ち上げ直後は、GLASTにより得られるMeV-GeV領域の 連続観測データとの連携を意識した、重点的な観測体制を組む予定です。

|

|

図1 東広島天文台の全景 |

図2 かなた望遠鏡 |

とはいえ、現在も宇宙観測の主流は電磁波です。 電磁波は波長が長い(=1光子あたりのエネルギーが小さい)ほうから短い (エネルギーが大きい)ほうにかけて、電波、マイクロ波、赤外線、可視光、 紫外線、エックス(X)、ガンマ(γ)線などに分けられます。 中でもX線やγ線はエネルギーが高い電磁波です。 太陽などの普通の星は、主として可視光や赤外線、紫外線で光っていますが、 宇宙にはブラックホール天体やパルサーなど、強力なX線やガンマ線を放射 している天体が存在します。

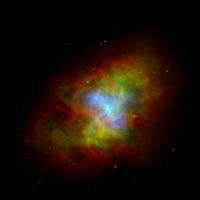

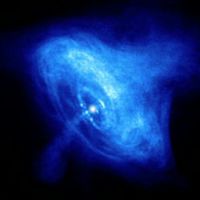

X線やガンマ線と、可視光や赤外線、紫外線では性質が大きく異なっており、 同じ天体でも違った側面を見せてくれます。 例えば、有名な「かに星雲」は、可視光では1000年前の超新星爆発に伴って 膨張しつつあるガスが、もやもやとした 不規則な雲のような天体に見えていますが(図3)、X線では星雲の中心にある 中性子星(パルサー)付近の高温プラズマのジェットや渦巻き運動の様子が わかります(図4、5)。

|

|

|

図3 可視カラー画像 |

図4 X線(青)、可視光(緑)、電波 |

図5 X線(左図の中心部を拡大) |

波長による根本的な差は、その電磁波を出す物質の物理的性質(温度など)の違いです。

例えば、太陽のような恒星が放出する電磁波のほとんどは、可視光を中心とする

紫外線から近赤外線の波長域にあります。

これは表面温度が数千~数万度の光球が放射する電磁波(=熱放射)になります。

一方で、約百万度という超高温状態にある太陽のコロナ(皆既日食のとき光球の

まわりに放射状に見えるガス)は、可視光でみると光球よりはるかに暗いのですが、

X線や電波では明るく見えます。

つまり、同じ天体でも一つの波長だけで見ていてはわからないこと(太陽の場合は

コロナの性質など)が、別の波長でみるとよくわかる場合があります。

また、可視波長域の観測の歴史は古く、データ解析によって天体の性質や天体までの

距離を詳細に知る技術も比較的進んでいるため、γ線やX線などで見つかった天体が、

もし可視光でも光っているのであれば、その観測によって

より詳しい物理情報を得ることができる場合もあります。

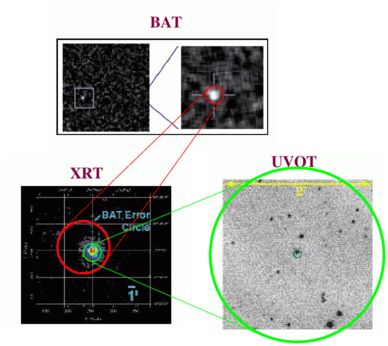

それ以外にも、観測的な面では、位置分解能の差があげられます。 波長が原子サイズ以下となる硬X線やγ線は、金属のような固体物質も透過してしまい、 光学望遠鏡や電波望遠鏡のように反射や屈折を使って電磁波を集める、ということができません。 この場合、γ線光子ひとつひとうの飛跡を捕らえなくてはならず、空間分解能を上げることは 一般に困難で、γ線を受けたとしても「だいたいあの辺りが光った」という程度にしか位置が わからない場合があります。 その位置誤差の範囲内を光学望遠鏡で見た場合、天体がたくさん有りすぎて、 どの天体からガンマ線が来ているのかわからない、という事態になりがちです。 この関係がよくわかるのが、γ線バースト(GRB)捜索衛星Swiftに搭載されている BAT(γ線)、XRT(X線)、UVOT(可視光)のそれぞれの画像を示した図6になります。 γ線は天空のきわめて広い領域を同時に観測する能力に優れており、一方で可視光は 狭い領域を詳細に観測する能力に優れている、とも言うことができます。 天球のある一点がγ線で光るGRBは、γ線で暗くなったあとにもX線や可視光で 次第に暗くなる残光と呼ばれる現象を示し、残光を観測することで正確な位置を 決められる場合が多いです。 ここにも多波長観測のメリットがあります。

|

図6 γ線バースト(GRB)捜索衛星Swiftに搭載されているBAT(γ線)/XRT(X線)/UVOT(可視光) |

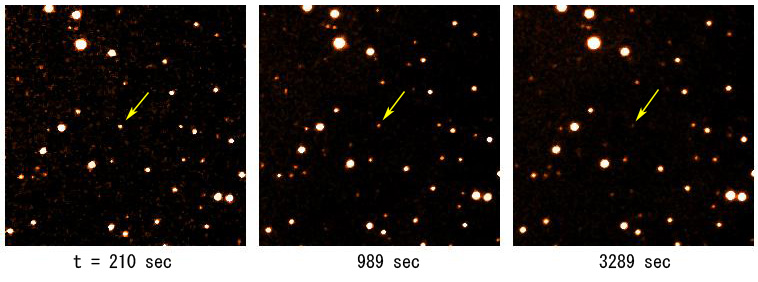

GRBは、天空のある一点から突然γ線が0.1~百秒程度にわたり降り注ぐ現象で、 一日1~2個の割合で起こっている比較的ありふれた現象ながら、一過性の現象であることが 災いして、発見から30年余り謎の天体のままでした。 しかし、情報ネットワークが発達してきた1997年に、GRBがγ線で光った後、X線や可視光、 電波の残光を示す場合があることがわかり、その後多くのGRBで追跡観測が行われる ようになりました(図7)。 その中でも、可視光のスペクトル観測でGRBまでの距離が数十億光年先といった宇宙論的距離 であることが確定したことは意義が大きく、物理モデルに大きな制限が与えられました。 GRBの電波からX線にかけての多波長スペクトルは、光速に近い速さで放出されたジェットと その周辺の物質との衝突領域におけるシンクロトロン輻射で説明されています。 さらに2003年には、20億光年と比較的近傍で現れたGRBの残光の可視スペクトル追跡観測により、 このGRBが超新星爆発に伴って発生したことが明解に示されました。 この超新星は、とりわけ重い星による超新星爆発である「極超新星」の特徴とよく一致しており、 ガンマ線バーストがブラックホール誕生に伴って発生する可能性が高くなったと言えます。

しかし、この「宇宙で一番激しい爆発」と言われるGRBの輻射機構には、まだ謎が多いままです。 特に、Swift衛星により爆発から1000秒以内の観測体制が整った2005年以降は、X線の光度と 可視や近赤外線での光度との間で、時間変化の様子に全く関連が見られないものが見つかってきており、 これはX線残光と可視残光とは同じ機構で光るとした標準的理論では説明がつかない結果になります。 こういった爆発初期の観測は、より爆発中心に近い情報を得るという意味で、本質的に重要ですが、 望遠鏡や衛星の指向に時間を要するというハード的な制約のため、観測例は依然少ないままです。 また、根幹の輻射機構が本当にシンクロトロン輻射によるものであれば、時間変化する偏光を 示すことが期待され、その観測から磁場やジェットの幾何を知ることができる可能性も指摘 されて久しいですが、爆発初期の偏光観測例は殆ど存在せず、よくわかっていないのが現状です。 こういった事態を打開するために、宇宙科学センターでは、かなた望遠鏡を用いた「即時連携観測」 によるGRB爆発初期の多波長観測を推し進めています。

かなた望遠鏡は、口径1mクラスの望遠鏡としては世界的にも稀な架台駆動速度とドーム回転速度 (方位角速度はともに秒速5°)を持ち、典型的に30秒程度で天体への指向が完了します。 また、かなた望遠鏡には可視光と近赤外線とで同時に観測できる装置TRISPECが取り付けられて いますし、2008年中には可視光の広視野偏光観測を行うことができる装置HOWPolも取り付けられる予定です。 これらの組み合わせにより、GRBに対して世界的にもユニークな可視赤外線観測を遂行することが可能になります。 かなた望遠鏡によるGRBの観測はすでに始められており、GRB出現アラート(GCN)を受信した場合には 即座に望遠鏡をその方向へ向けて観測を始める体制が整っています。 2008年4月現在で最も早く観測できた例は、アラート受信後70秒程度での観測ですが、 関係者によりさらに早めるべく努力が続けられています。

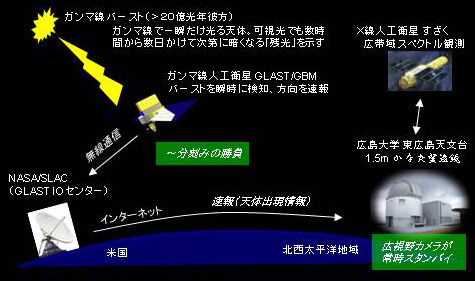

近年、GCNに流される出現アラート情報の多くはSwift衛星によるものですが、GLASTが働き出せば GLAST/GBMによる広視野捜索によるアラートや、GLAST/LATによる高位置精度のアラートも即座に 流されると期待されます。 また、同じGRBに対して、日本が誇るX線衛星Suzakuの連携観測も期待できます。 硬X線領域できわめて広い視野と高い感度を誇るSuzaku/WAMも、同じGRBからの輻射を捕らえる 可能性が高いからです。 これら、かなた望遠鏡と高エネルギー観測衛星との連携観測の模式図を図8に示します。

|

図7 かなた望遠鏡と可視赤外線同時撮像分光装置TRISPECで観測したGRB 080506の可視Vバンド画像。 左から順に、γ線で光り出してからの経過時間がそれぞれ210秒後、989秒後、3289秒後の画像であり、 視野中心で次第に暗くなっていく天体(黄色の矢印で示してある)がGRBである。 |

|

図8 GRBの即時フォローアップ観測体制の模式図。 広視野のγ線衛星が検出したGRB候補のアラートをインターネット経由で受信し、東広島天文台の かなた望遠鏡を自動的にその方向へ向けて追跡観測を行う。 その後、かなた望遠鏡による可視・近赤外線のデータと、GLAST衛星やSuzaku衛星のデータを 突き合わせ、GRBの輻射機構について詳しく研究する。 |